津云新闻讯:提起样式雷,不少人的印象,或是影视作品中,寥寥数笔而过,一手造出张家古楼的神秘家族;或是国家宝藏中以纸壳超越众多玉石文物的精美烫样;又或是不久前热播纪录片《样式雷》八代人之间的曲折往事......而这些不过是样式雷神秘面纱下的惊鸿一面,在空间与时间交叠的四维空间里,“样式雷”三个字展现了中国古代人文思想与建筑实物的完美融合。

“年轻的”样式雷为什么是“中国人的骄傲”?

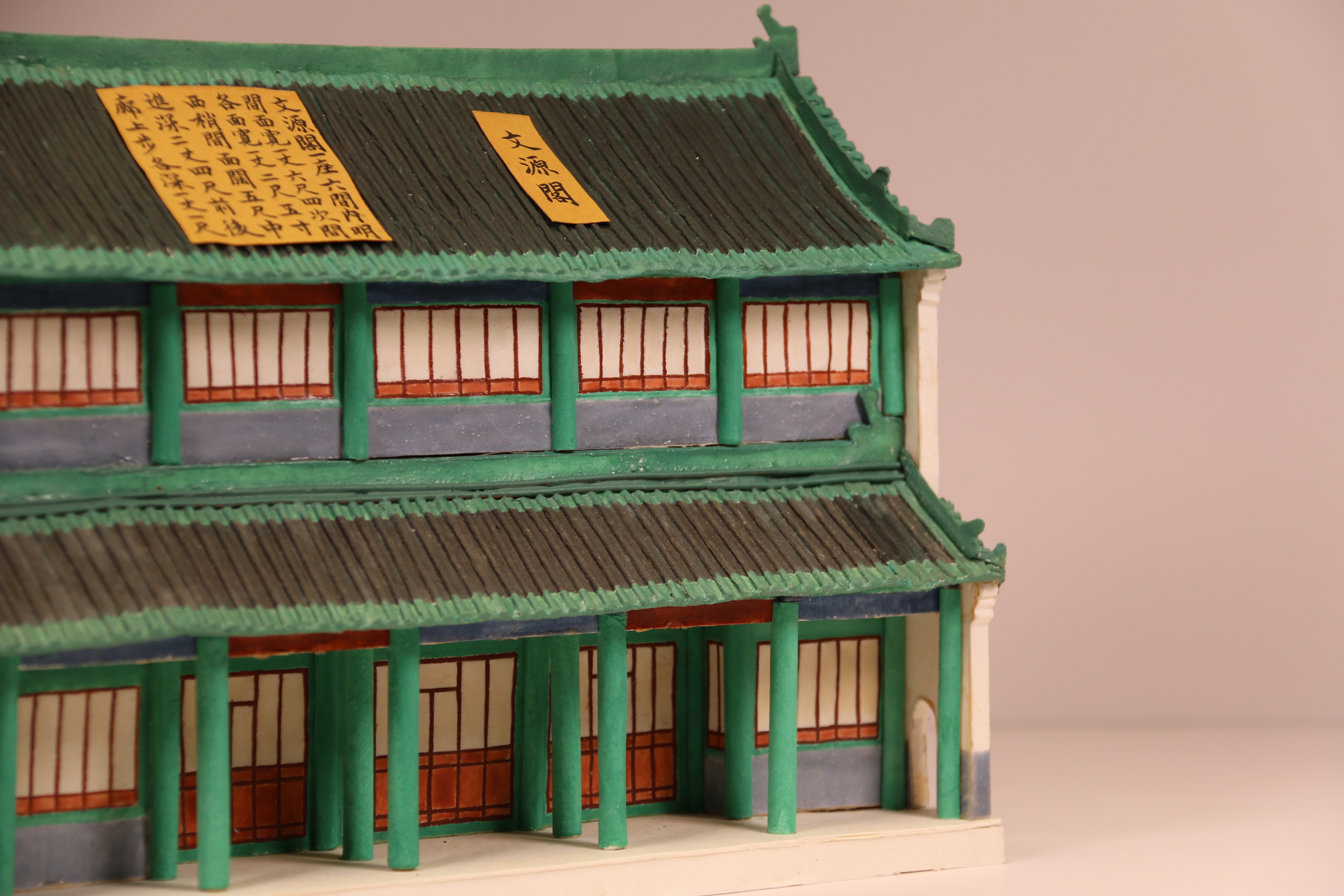

在清朝,专门负责皇家建筑样式设计的机构被称为“样式房”。自康熙朝开始,来自江西的雷氏家族先后八代担任样式房统领设计事务的“掌案”一职,而样式雷,就是人们对这一家族的誉称。现存清代皇家建筑如都城、宫苑、坛庙、陵寝、府邸、衙署等,大多留下了样式雷的设计,如我们所熟知的颐和园、故宫、天坛、清东陵、清西陵。除却建筑遗产外,样式雷还给后人留下了约2万件画样、烫样、说帖、随工日记等详细资料,这些资料被统称为样式雷图档。

上世纪三十年代,雷氏家族各支生活困难,他们将祖上留下来的史料零散出售。营造学社的创始人朱启钤先生,意识到样式雷图档已经到了亟需抢救性保护的阶段,通过多方奔走终于留存下了绝大一部分样式雷图档。至此,中国学者开启了对样式雷相关内容的系统研究。

相比于青铜汉鼎、宋元书画,样式雷的岁数实在是“年轻”,以纸张、秫秸、油蜡、木头为原料的样式雷烫样,材质又实在算不上金贵。那么,样式雷凭什么被称作“中国人的骄傲”呢?

因为,样式雷的发现,证明了中国古建是有设计一环的。

在中国古建筑实物中,震撼世界的作品不少,层层飞檐的黄鹤楼,丹青千壁的莫高窟,雪山上的明珠布达拉宫,据坤灵正位的紫禁城……站在它们面前,常常有人感慨发问,这样宏伟、精妙的建筑由谁设计?如何建成?

这样的问题,在相当长的一段时间里,困扰国内外学术界。就连中国人自己也难以给出详尽的解答。《资本论》曾经以是否有建筑设计一环来区分建筑师与蜜蜂。弗莱彻的《比较建筑史》将中国建筑定位为起源早、但影响小的旁支。直到样式雷图档被发现,世界的目光才开始重新审视“中国古建”这四个字。

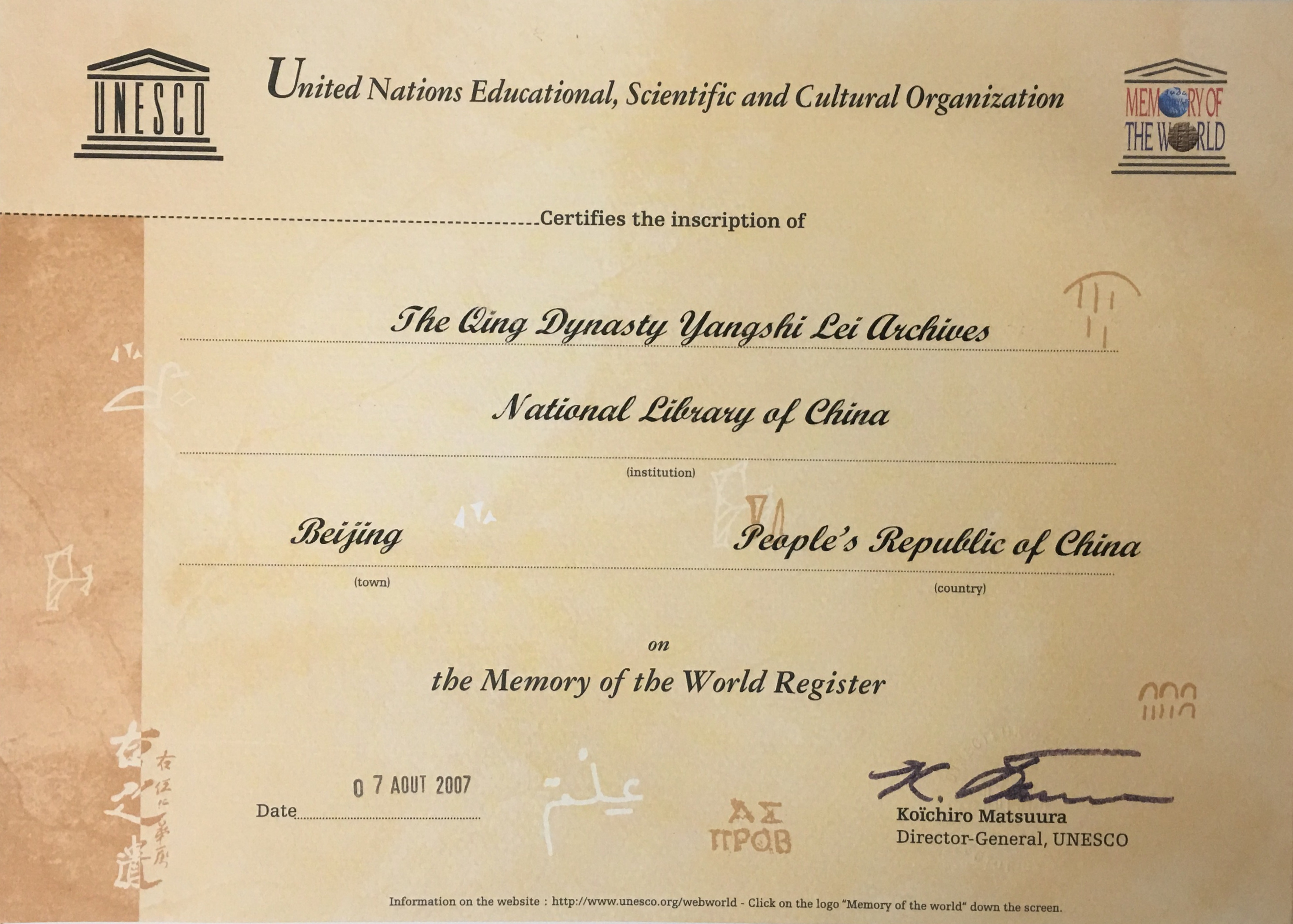

2007年“中国清代样式雷建筑图档”入选《世界记忆名录》。直至今日,“样式雷”成为全世界唯一一个同时拥有5项世界文化遗产和1项世界记忆遗产的建筑世家。

中国古建重拾荣耀 样式雷与天津结下不解之缘

从建筑学家朱启钤先生开启对样式雷的研究,到2007年样式雷图档获得世界认可,其间跨越近八十年。在这段悠长的岁月里,样式雷是如何站上世界历史舞台的呢?文物不会发声,它靠的是一代又一代的中国建筑人,薪火相传,不懈努力。在这群人中,王其亨教授与其所带领的天津大学样式雷研究团队,推动了样式雷更快站上世界的舞台。

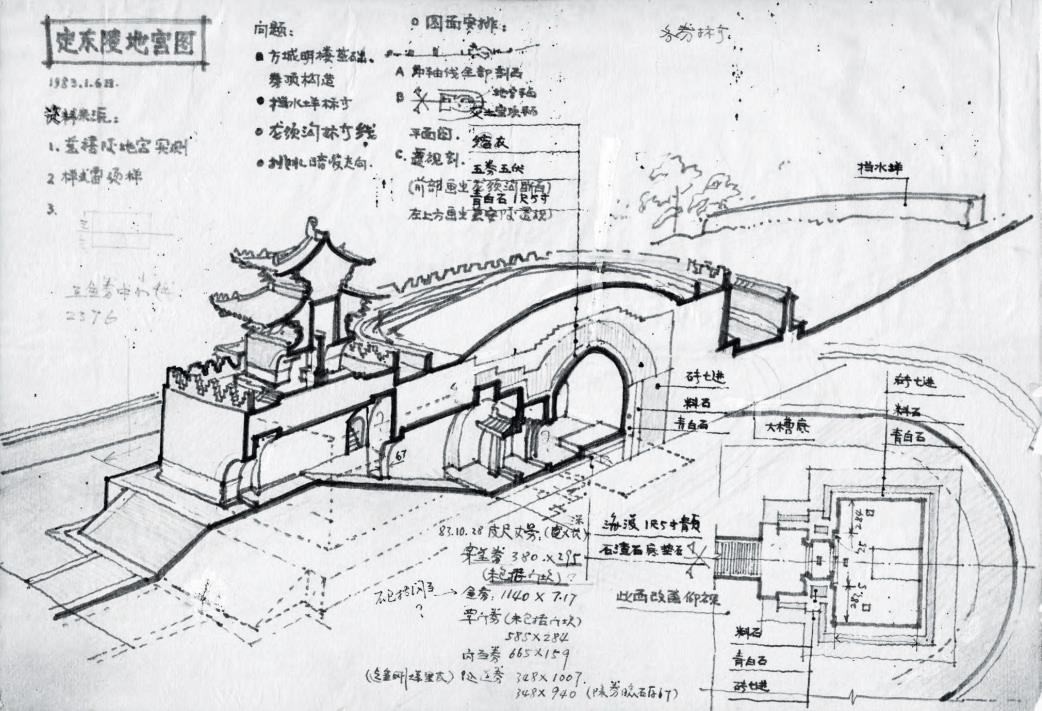

1982年,王其亨在天津大学攻读硕士研究生,并正式投入对清代皇家陵寝的研究。研究自然少不了对陵寝设计思路的了解,“样式雷”就这样走入王其亨的视野。在北京图书馆进行样式雷图档的原件查阅时,王其亨发现,样式雷图档数量庞大无序,如果不进行系统的鉴别工作,根本无法利用。

自此之后,王其亨带领着一代又一代天大学子,一边进行实地测绘,一边进行文献研究,扎进了浩如烟海的样式雷图档中。这一干,就是几十年。

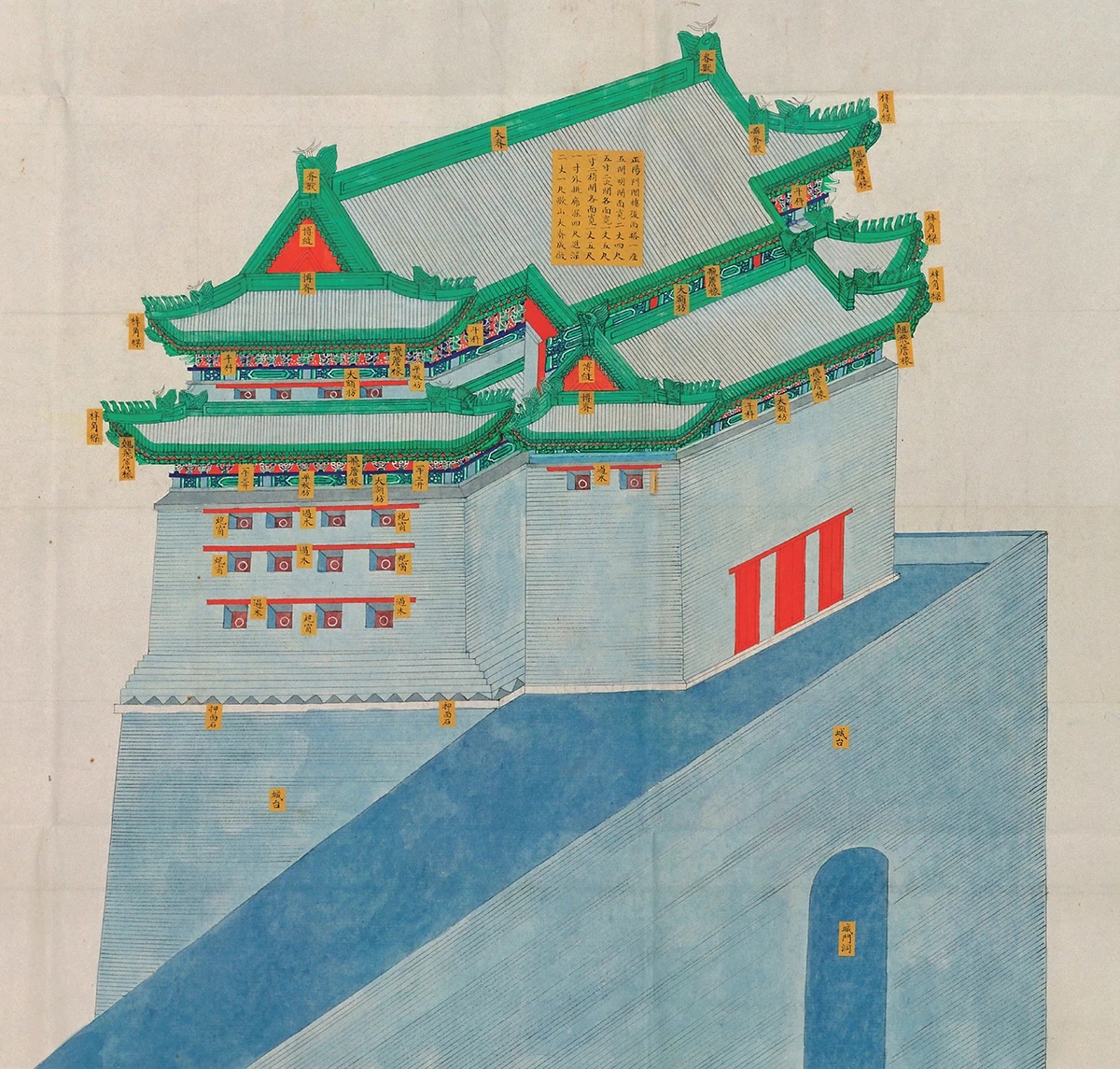

2004年《清代样式雷建筑图档展》海报底图:正阳门箭楼立样

2004年,王其亨联合国家图书馆、故宫博物院、第一历史档案馆、清华大学等机构共同举办了《清代样式雷建筑图档展》,之后又相继在法国、瑞士、德国、英国、新加坡等国推出了展览的外文版,在国内外引发了很大反响。而展览也直接推动了2007年“中国清代样式雷建筑图档”入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。

为世界再现真实且立体的样式雷

对于样式雷的研究,2007年并不是一个结点。天津大学样式雷研究团队,如今依旧在继续着相关研究。说到这儿,有不少人会疑惑,既然已经证明了中国古建有设计,为何还要继续研究?回答这个问题,也许应该从大家对样式雷的一个普遍印象说起,那就是——神秘。

因为不了解、不理解,所以觉得神秘。而天津大学样式雷研究团队所做的工作,就是通过科学的方法,来揭开样式雷神秘的面纱。

“样式雷世家是迄今为止中国古代建筑师中唯一留下了图档、家谱与家族成员笔记、信函等丰富资料的建筑师家族。在这些资料中,我们不仅可以了解到建筑师个人的职业生涯,道德修养,个人情感等方面的内容,还可窥见当时建筑行业的种种细节。样式雷是观察清代工官制度的最佳窗口。”从事样式雷世家研究的副教授何蓓洁说,“当你了解当时的中国在建筑领域运行着怎样一套系统的工官体系,雷家的传人受到过什么样的教育,就能明白中国在那个时代为什么设计并且完成如此多令世界惊叹的建筑。在这些资料中,我们知晓,样式雷承担起了建筑师的角色。”

“样式雷留存下的图当中,平格已经广泛地出现在选址勘测、规划布局、建筑设计以及施工等环节。根据平格样,可以完美还原出建筑的立体模型和周围山川等自然环境的走势。平格样(的理念)与现在的DEM(数字地面高程模型)核心理念是相当契合的。”从事样式雷陵寝方向研究的副教授朱蕾说。同时,她还表示之前出土的2300年前中山王陵《兆域图》,就已经体现了平格这一概念,与样式雷对照,可以推测,这套具备模数化特点的平格理念,是在两千多年中不断演化而来,从侧面说明,样式雷所展现的并不止清代一朝的成就,而是中国古建千年积累的智慧结晶。

“测绘的作用,在于样式雷图纸与实物的相互印证。样式雷图档原件信息很多都是不全的,我们并不能一下子从图档上了解到这是属于哪里、什么建筑、什么时间的图档。需要通过以往实地测绘采集到的信息为支持去鉴定。”提起测绘的作用,从事样式雷园林方向研究的张龙教授,回忆起2009年在中国人民大学图书馆发现的64件样式雷图档。该项图档没有细目,项目以图档中一幅画样的名称命名,名为“万寿山颐和园东宫门外迤南马厂墙内添修外边各项值房图样”。这批图档绝大多数没有题名,且归属工程各异,为鉴定工作带来了一定难度。“当时我们只能在以往研究的基础上,结合实物、文献和其他已知图档相互比对,来鉴定。”张龙教授说。最终,这批图档被鉴定,属于圆明园、中海、静宜园、静和园、定东陵、朝阳门等多个地方。没有早先的测绘基础支持,这批图档很可能就无法知晓自己的“身世”。

除此之外,样式雷的研究,还证明了中国建筑“一步一景、移步换景”的特点,更多地来自设计之时的巧思,而非建筑过程中的巧合。比如在颐和园东堤漫步时,你会有一种远方玉泉山上的玉峰塔在跟着自己走的错觉,这实际上是因为颐和园东堤这段弧线的圆心,被设计为玉峰塔,才出现的奇妙视觉体验。“中国古代的设计精神,讲究因地制宜,要与环境对话,与建筑对话。”张龙教授说。

在天津大学样式雷研究团队的不懈努力下,一个充满生活气息的样式雷家族仿佛从尘封的档案记录中走了出来。

传承赓续是对中国古建最赤诚地敬畏与热爱

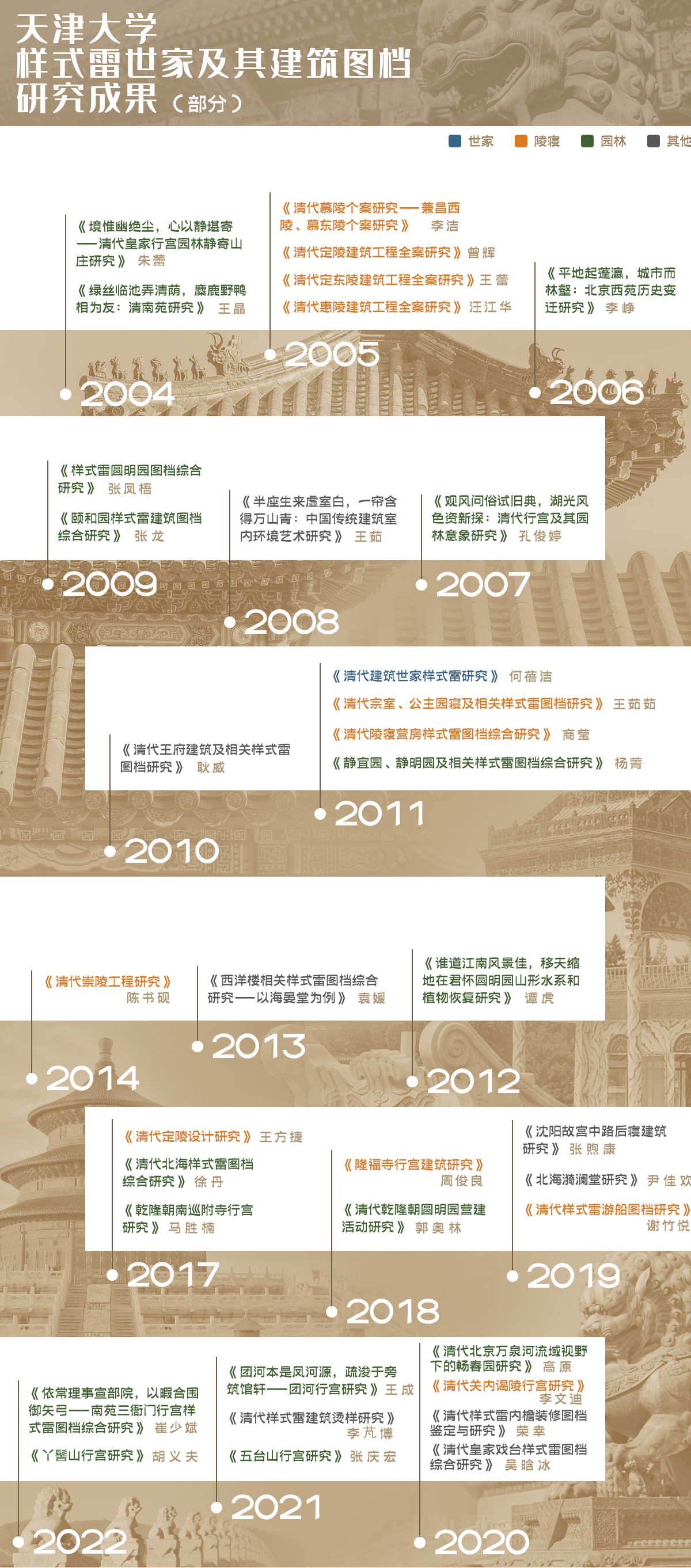

当被问及天津大学样式雷研究团队有多少成员时,没有被专业问题难住的老师们却有些为难了。这个问题有什么难答?也许,看完下面这份近年来团队研究内容的汇总,才能明白。

自1982年王其亨教授开始至今,四十多年的时光里,天津大学建筑专业的本科生、硕士生、博士生、讲师、教授都有参与到样式雷的研究中来。参与样式雷研究的到底有多少人?确实数不过来。问有几代人?最准确的回答应该是:每一代人。

以有限的生命,去丈量无尽历史的深度与广度,唯有靠传承。

这些年,为了让更多的人看到样式雷,天津大学样式雷研究团队也做了很多方面的努力。“例如之前的《国家宝藏》与最近播出的纪录片《样式雷》,我们的团队都有参与。除此之外,我们还成功申报了科普基地,希望吸收更多的年轻人参与到中国古建的研究工作中国来。”张龙教授表示。

“我就是看了2018年《国家宝藏》有关样式雷的那一期,才决定来到天津大学读建筑的。”正在读博的李芃博回忆道,“当时听完王其亨教授和各位老师对样式雷的介绍,我就觉得这么好的东西,不能错过。”

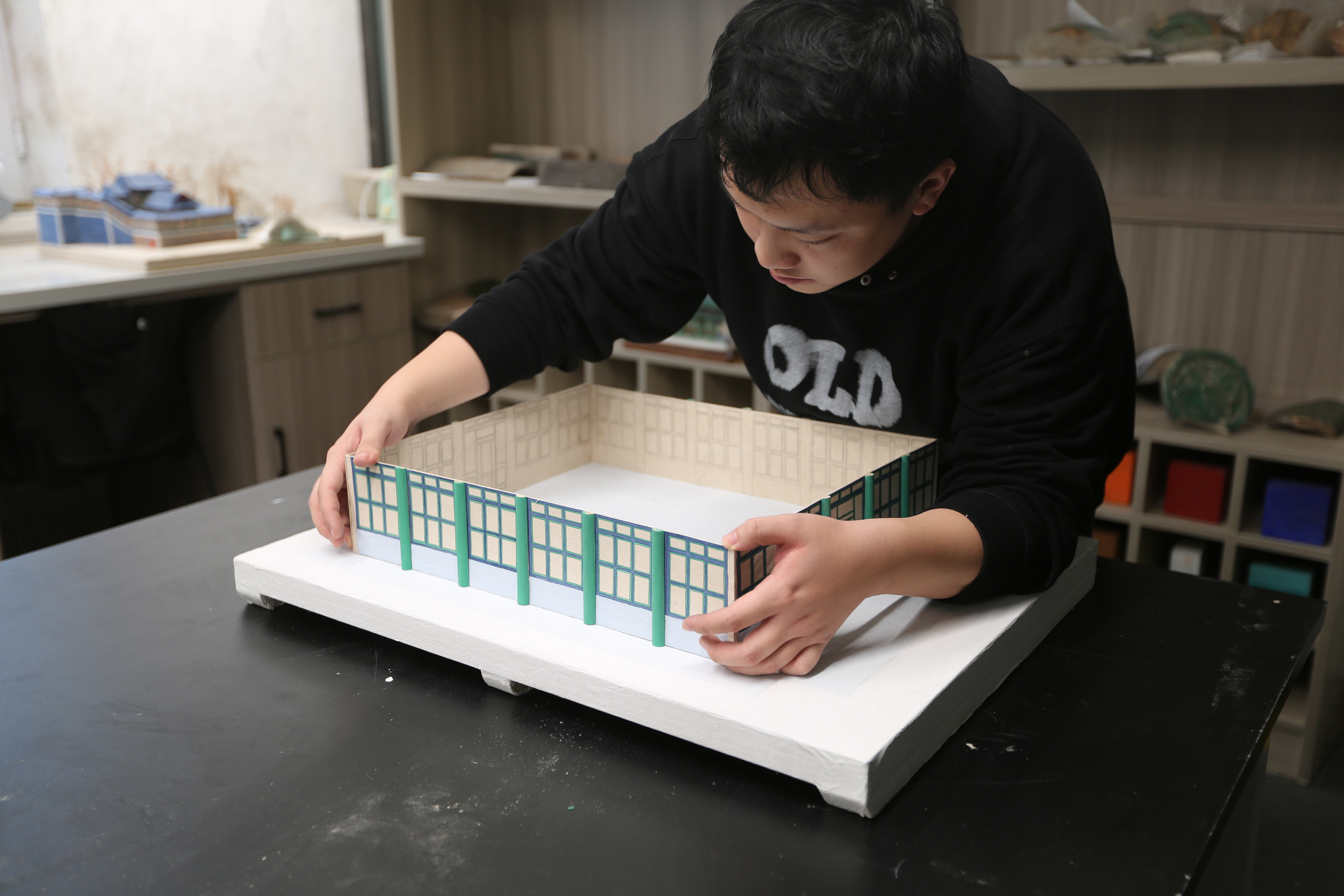

李芃博如今研究的是样式雷烫样的制作工艺,复刻一个烫样并不容易,制作材料袼褙要用薄得透光的纸张一层一层地糊,稍有不慎就会发霉,拿小熨斗一棱一棱地将烫样屋顶做好也是一件极其考验耐心的事儿,一不小心就会烫漏。一只烫样,来来回回反复做几次,也是家常便饭。但李芃博从来没有不耐烦过,“我是站在前辈们的研究成果上做烫样,希望在样式雷研究过程中接力好属于我的这一棒。”

几百年前,样式雷以八代家族血脉延续中国古建的传奇;几百年后,在天津,王其亨教授所带领的研究团队,又以师生接力的方式继续“样式雷”的另一种传承。两组毫不相干的人,因为“样式雷”三个字,产生了千丝万缕的联系。传承赓续,是这个团队对中国古建最赤诚地敬畏与热爱。(津云新闻记者/郭维)